Meniskusläsion

Diagnose und Therapie bei Meniskusriss

Die Menisken im Kniegelenk sind in ihrer Funktion als Stoßdämpfer zwischen Ober- und Unterschenkel sehr starken Belastungen ausgesetzt. Es wundert deshalb nicht, dass ein Meniskusriss zu den häufigsten Ursachen für Kniebeschwerden zählt. Die rechtzeitige Diagnose und eine optimale Therapie sind wichtige Voraussetzungen, um ein Fortschreiten des Meniskusschadens zu vermeiden und ggf. einer frühzeitigen Gonarthrose vorzubeugen.

Welche Behandlung im Einzelfall indiziert ist, hängt von vielen Faktoren ab. Das Wissen um diese Faktoren sowie deren Konsequenzen gilt es bei der Beratung unserer Patienten zu berücksichtigen.

Wir möchten Ihnen in dieser Ausgabe von IM FOKUS eine Übersicht rund um das Thema Meniskus geben und hoffen, Ihre therapeutische Arbeit durch unsere praxisnahen Informationen effektiv unterstützen zu können.

Anatomie und Funktion

Der im Kniegelenk zwischen Femur und Tibia befindliche jeweils halbmondförmige Innen- bzw. Außenmeniskus übernimmt im menschlichen Kniegelenk wichtige Funktionen. Die Menisken sind entscheidend an der Lastverteilung, Stoßdämpfung, Stabilisierung und Propriozeption des Kniegelenks beteiligt. Zusätzlich zur Druckbeanspruchung müssen die Menisken auch Zugbeanspruchungen insbesondere bei Flexion, Extension und Rotation tolerieren.

Menisken bestehen aus Faserknorpel, der überwiegend Kollagen Typ I enthält. Die Kollagenfasern des Faserknorpels bilden eine dreidimensionale arkadenförmige Gitterstruktur aus radiär und zirkulär angeordneten Fasern.

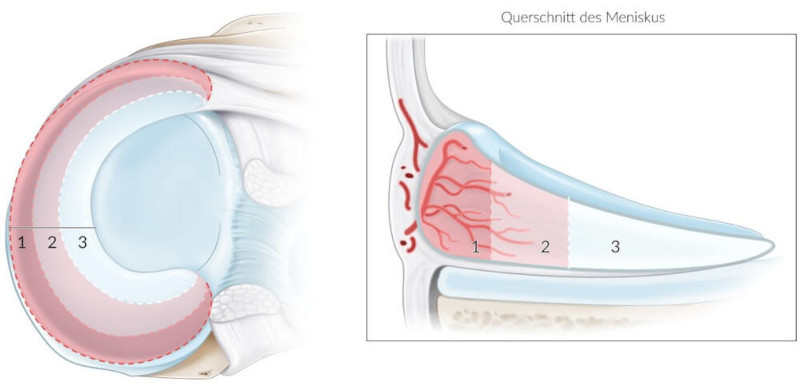

Die Menisken sind nur in der Peripherie mit Blutgefäßen versorgt. Die Ausdehnung des mit Blutgefäßen versorgten Randsaumes beträgt ca. 1,5-2 mm. Die mittlere Region der Menisken wird teils durch Blutgefäße, teils durch Diffusion aus der Synovialflüssigkeit versorgt. Der innere Anteil der Menisken ist komplett avaskulär und wird nur über Diffusion ernährt.

Je nach Vorhandensein oder dem Fehlen von Gefäßen wird der Meniskus in 3 Zonen aufgeteilt:

- Zone 1: rot-rote Zone (kapselnaher Bereich)

- Zone 2: rot-weiße Zone (mittlerer Bereich)

- Zone 3: weiß-weiße Zone (peripherer, spitzennaher Bereich)

Das Nichtvorhandensein von Blutgefäßen in den inneren zwei Dritteln der Menisken ist für die schlechte Heilung von Läsionen in diesem Bereich verantwortlich.

Klassifikation der Meniskusläsion

Die Klassifikation von Meniskusläsionen kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen:

- Klassifikation nach der Ätiologie: traumatisch, mikrotraumatisch, altersbedingte Degeneration

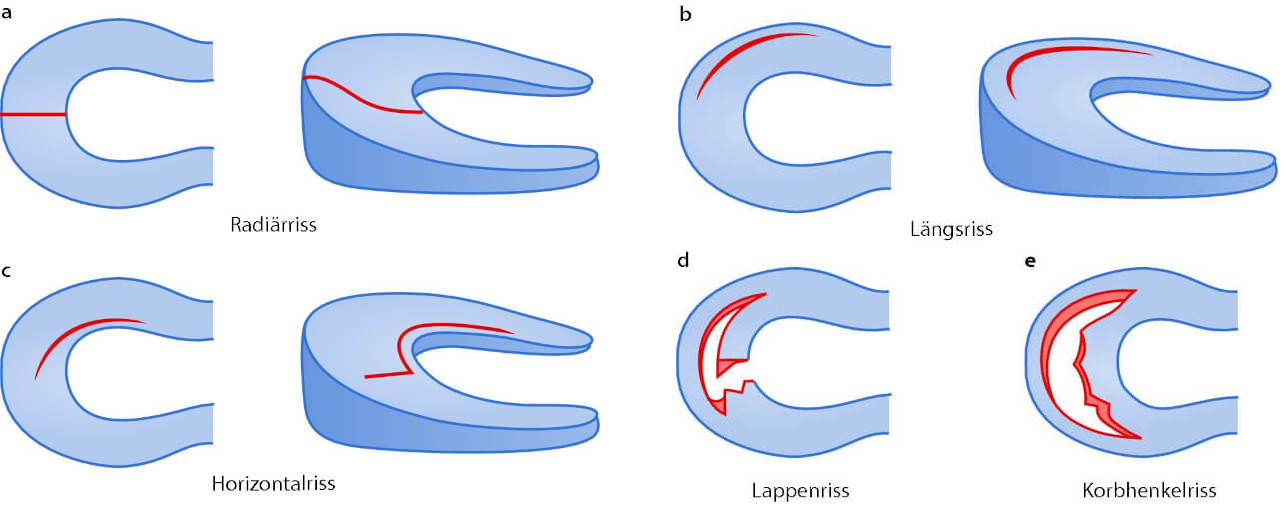

- Klassifikation nach der Rissform: Längsriss, Horizontalriss, Radiärriss, Lappenriss, Korbhenkelriss, Komplexriss

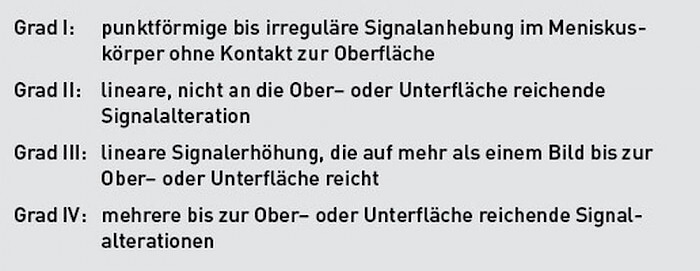

- Klassifikation der Läsion im Kernspintomogramm: Grad I-IV mit zunehmender Schwere

Ätiologie

Schäden an den Menisken können durch ein akutes Trauma, rezidivierende Mikroverletzungen oder altersbedingte Degeneration entstehen.

Im Rahmen eines akuten Traumas können Meniskusrupturen sowohl isoliert als auch in Kombination mit Bandläsionen insbesondere des Innenbandes und des vorderen Kreuzbandes auftreten. Ein Knie-Verdrehtrauma in der Kombination von axialer Belastung und Rotationsscherkräften ist hierfür der typische Unfallmechanismus. Traumatische Läsionen insbesondere des Innenmeniskus treten häufiger bei jüngeren, aktiven Patienten auf.

Die meisten Meniskusrisse sind degenerativ bedingt. Degenerative Meniskusschäden treten bevorzugt bei älteren Patienten auf. Die Degeneration von Meniskusgewebe ist ein natürlicher, schleichender Prozess. Wenn ein entsprechender Vorschaden besteht, kann bereits ein kleines Trauma oder aber auch eine Alltagsbewegung zum Meniskusriss führen.

Schäden des Innenmeniskus sind mit knapp 70 % wesentlich häufiger als die des Außenmeniskus. Beim Innenmeniskus ist vorrangig das Hinterhorn, beim Außenmeniskus vermehrt das Vorderhorn von Schäden betroffen. Das männliche Geschlecht ist mit einem Verhältnis 2,5:1 bevorzugt. Im Kindesalter sind Meniskusverletzungen aufgrund der großen Gewebeelastizität selten. In der Regel handelt es sich dann um traumatische Läsionen.

Rissformen

Spezielle Formen der Meniskusverletzung sind die Wurzelläsion des Innen- oder Außenmeniskus und die sogenannte Rampenläsion des Innenmeniskus.

Wurzelläsion

Bei der Wurzelläsion handelt es sich um einen radiären Riss mit Aufhebung der meniskotibialen Anheftung, besonders im Hinterhornbereich. Dies führt zu einer veränderten Kniegelenkskinematik mit verfrühten degenerativen Veränderungen. Während die Beteiligung der posteromedialen Wurzel vor allem im degenerativen Verletzungskontext eine Rolle spielt, treten „root tears“ des Außenmeniskus häufig während der akuten Verletzung des vorderen Kreuzbandes (VKB) auf.

Rampenläsion

Bei der Rampenläsion des Innenmeniskus liegt eine Gewebeunterbrechung zwischen dem Innenmeniskushinterhorn und seiner meniskoligamentären Übergangszone vor.

Aufgrund der oft insuffizienten Diagnostik der sogenannten Rampenläsion durch die Standardarthroskopie des vorderen femorotibialen Gelenkkompartiments oder das MRT werden diese medialen meniskosynovialen Läsionen oft auch als „hidden lesions“ bezeichnet. Die besondere klinische Relevanz dieser Verletzungsentität ergibt sich aus neuen biomechanischen Studien, die Rampenläsionen als eine mögliche Ursache für ein frühes Versagen nach VKB-Ersatzplastik zur Diskussion stellen.

Typische Symptome bei Meniskusriss

Bei einer akuten Meniskusläsion treten meist plötzliche, stechende Schmerzen auf der Innen- bzw. Außenseite des Kniegelenkes in Höhe des Gelenkspaltes auf. Bereits kleinste Bewegungen können sehr schmerzhaft sein. Zusätzlich können Bewegungseinschränkungen wie ein endgradiges Streck- oder Beugedefizit im Kniegelenk sowie Blockierungen auftreten. In einigen Fällen kommt es im Rahmen einer Synovialitis zu einer Begleitarthritis mit mehr oder minder stark ausgeprägtem Gelenkerguss. Die Intensität der Meniskussymptomatik ist häufig belastungsabhängig. Chronisch degenerative Meniskusrisse sind hingegen häufig asymptomatisch.

Diagnostik

Neben einer entsprechenden Anamnese ist die umfassende klinische Untersuchung des Kniegelenks für die Diagnose eines Meniskusrisses wegweisend. Hierzu gehören spezielle klinische Meniskustests, neben denen die Analyse von Beinachse, Fußstatik, Bewegungsausmaß, Schwellungszustand bzw. Gelenkerguss, Bandstabilität der Kreuz- und Kollateralbänder, Durchblutung, Motorik und Sensibilität erforderlich sind. Zu den klassischen Meniskuszeichen gehören neben dem recht unspezifischen Druckschmerz auf Gelenkspalthöhe u. a. das Steinmann-I- und Steinmann-II-Zeichen, der Apley-Test, der McMurray-Test sowie das Payr-Zeichen.

Riss Innenmeniskus Hinterhorn

Zur Sicherung der Diagnose sowie zur Einschätzung der Rissgröße und Risslokalisation bzw. differenzialdiagnostischen Abklärung sollte im Verdachtsfall in aller Regel zusätzlich eine MRT-Untersuchung erfolgen. Zum einen zeigt das MRT eine hohe Treffsicherheit von 82–95 % bezogen auf Meniskusläsionen, zum anderen können sonstige Schäden im Gelenk wie z. B. Knorpelschäden, Kreuz- und Innenbandverletzungen, Morbus Ahlbaeck, Osteochondrosis dissecans etc. frühzeitig diagnostiziert werden.

Die Magnetresonanztomografie ist ein sehr sensitives Verfahren zur Diagnose von Meniskopathien. Kernspintomografisch lassen sich Meniskopathien in vier unterschiedliche Grade einteilen:

Mechanisch relevant sind lediglich Grad III und Grad IV, d. h. transmurale Rupturen. Die Prognose von Grad-I- und Grad-II-Meniskopathien ist nicht sicher vorhersagbar. Die intrameniskalen Veränderungen können sich einerseits zurückbilden, andererseits können sie sich aber auch zu einer höhergradigen, d. h. mechanisch relevanten, transmuralen Meniskusläsion entwickeln.

Therapie

Ein Meniskusriss heilt nicht von selbst. Das Gegenteil ist der Fall: Ein Meniskusriss wird durch die ständige Belastung im alltäglichen Leben eher größer. In Abhängigkeit von Genese der Meniskusläsion, Patientenalter, Rissform und -lokalisation, Aktivitätsniveau sowie Leidensdruck des Patienten stehen konservative oder operative Therapien zur Auswahl. Es muss abgewogen werden, ob der Meniskusriss saniert, d. h. operiert werden sollte, oder ob eine konservative Therapie langfristig Erfolg versprechend ist. Als grobe Orientierung gilt hierbei:

- OP dringend empfohlen bei jüngeren Patienten mit entsprechender klinischer Symptomatik, positiven Meniskustests und positivem MRT-Befund

- konservative Therapie empfohlen bei älteren, weniger aktiven Patienten mit nur milder Meniskussymptomatik

- Meniskus-OP meist kontraindiziert bei fortgeschrittener Arthrose

Konservative Therapie bei Meniskusriss

Intraartikuläre Injektion re. Kniegelenk in den lateralen oberen Rezessus

Das konservative Behandlungsregime bei Meniskusriss beinhaltet zunächst eine gewisse Belastungsreduktion und Schonung des Gelenks in Kombination mit topischer Anwendung von kühlenden und antiphlogistischen Gels und Salben. Ist dies nicht ausreichend, sind, soweit keine Kontraindikationen bestehen, orale nichtsteroidale Antiphlogistika indiziert (z. B. Diclofenac max. 75 mg 2 x täglich oder Ibuprofen max. 600 mg 4 x täglich).

Bei persistierender Ergussneigung ist ggf. eine einmalige intraartikuläre Injektion eines Lokalanästhetikums in Kombination mit Glukokortikoiden indiziert (z. B. 5 ml Bupivacain 0,5 %, Dexamethason 4 mg und Triamcinolon 10 mg). Zur Verbesserung der Lubrikation können anschließend ggf. intraartikuläre Injektionen mit Hyaluronsäure erfolgen (z. B. Synochrom 3–5 x im wöchentlichen Abstand) erfolgen. Begleitend sollten im Rahmen der krankengymnastischen Therapie Übungen zur Mobilisierung, Muskelkräftigung, Muskeldehnung, Propriozeption sowie ggf. Elektro- und Kryotherapie durchgeführt werden.

Nach frustraner konservativer Therapie über 2–4 Monate und entsprechendem Leidensdruck des Patienten besteht ggf. die Indikation zur arthroskopischen Intervention.

Operative Therapie bei Meniskusriss

Eingriffe an den Menisken des Kniegelenks gehören zu den am häufigsten durchgeführten Operationen überhaupt. Die Durchführung einer Meniskus-OP in arthroskopischer Technik ist heute allgemeiner Behandlungsstandard und hat das früher angewandte offene Verfahren vollständig abgelöst. Die Arthroskopie ermöglicht die exakte Diagnostik und Klassifikation der Meniskusläsion. Die Indikation zur Meniskus-OP muss jedoch qualifiziert gestellt werden und Meniskusläsionen müssen differenziert behandelt werden.

Teilresektion Meniskus

Früher wurde ein gerissener Meniskus häufig vollständig entfernt. Es ist lange bekannt, dass eine frühzeitige Arthrose die Folge ist, schließlich wirkt nach kompletter Entfernung eines Meniskus die ca. 7-fache Belastung auf den Gelenkknorpel ein. Ziel der Meniskusteilresektion ist die Entfernung von mobilen und zerstörten Meniskusfragmenten unter Erhalt von möglichst viel intaktem Meniskusgewebe. Insbesondere sollte der basisnahe Meniskusring nach Möglichkeit erhalten bleiben. Die Unterbrechung der Rand- leiste ist biomechanisch mit einer kompletten Meniskektomie vergleichbar. Das Ausmaß der Meniskusteilresektion wird letztendlich jedoch durch die Rissform, die Risslokalisation und die Gewebequalität bestimmt. Nur durch eine rechtzeitige Intervention kann ein Fortschreiten einer Meniskusläsion verhindert werden. Dies gilt es gerade bei jüngeren aktiven Patienten zu berücksichtigen.

Nachbehandlung: Teilresektion Meniskus

Nach einer Meniskusteilresektion sollte das operierte Bein für 3–5 Tage teilentlastet werden, d. h. der Patient benutzt Gehstöcke. Die Heilungsphase sollte durch begleitende Physiotherapie, d. h. Krankengymnastik, ggf. Lymphdrainage, Elektrotherapie und Cryobehandlung unterstützt werden. Sportfähigkeit besteht abhängig von der betriebenen Sportart nach ca. 4–8 Wochen.

Meniskusnaht

Ziel der Meniskusnaht ist es, eingerissene Meniskusteile nicht zu entfernen, sondern zu nähen und damit für eine Heilung der Meniskusläsion zu sorgen.

Neue arthroskopische Meniskus-Fixationsmethoden stellen eine hochwertige und sichere Nahtverankerung dar, mit der ein Meniskusriss auch in schwer zugänglichen Bereichen des Kniegelenkes für den Patienten sehr schonend versorgt werden kann. Hierzu wurden spezielle Faden-Anker-Systeme entwickelt.

Naht bei basisnahem Meniskusriss

Neue arthroskopische Meniskus-Fixationsmethoden stellen eine hochwertige und sichere Nahtverankerung dar, mit der ein Meniskusriss auch in schwer zugänglichen Bereichen des Kniegelenkes für den Patienten sehr schonend versorgt werden kann. Hierzu wurden spezielle Faden-Anker-Systeme entwickelt.

Das Ergebnis der Meniskusnaht, d. h. ob der gerissene Meniskus nach durchgeführter Naht heilt und somit dauerhaft belastungsfähig wird, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Der wichtigste Aspekt ist die Lage des Meniskusrisses. Bezogen auf die Trophik gliedert sich der Meniskus in drei Zonen. In Zone A, dem basisnahen, gut durchbluteten Bereich, sind die Heilungsergebnisse am besten. In Zone B, dem mittleren Bereich mit nur mäßiger Blutgefäßversorgung, sind die Heilungsergebnisse recht mäßig. In Zone C, d. h. spitzennah, wo keine Blutgefäßversorgung besteht, kann keine Heilung stattfinden. Einfluss auf das Heilungsergebnis haben zudem Alter und Größe des Risses sowie der Degenerationsgrad des Meniskus.

Studien zeigen, dass die Ergebnisse einer Meniskusnaht besser sind, wenn aufgrund entsprechender Schädigung begleitend eine Kreuzbandersatz-OP durchgeführt wird. Man nimmt an, dass die für eine Kreuzband-OP notwendige Eröffnung des knöchernen Markraumes und der damit verbundene Austritt von Stammzellen hierfür verantwortlich sind. Mit demselben Ziel führen wir daher bei allen Meniskusnähten im Sinne der „healing response“ eine Mikro-Frakturierung der Notch durch. Versuche, das operative Ergebnis nach Meniskusnaht durch Instillation von autologem conditionierten Blutplasma (ACP) positiv zu beeinflussen, sind derzeit noch nicht abschließend beurteilbar.

Wurzelläsionen

Die Refixation der Meniskuswurzel kann über direkte Ankertechniken, additive „Side-to-side“-Nähte oder über transtibiale Auszugsnähte erfolgen. Von manchen Autoren wird die Möglichkeit der Fixierung über den tibialen Bohrkanal bei VKB-Plastik beschrieben.

Aus unserer Erfahrung ist eine möglichst anatomische Rekonstruktion über einen separaten tibialen Bohrkanal zu präferieren. Eigens dafür konzipierte Zielgeräte erleichtern die anatomische Refixierung am Wurzelursprung. Bei gleichzeitiger Kreuzbandplastik ist vor der Wurzelrekonstruktion die Anlage des femoralen Tunnels zu empfehlen. Wichtig bei der Wurzelrefixierung ist, auf eine ausreichende Anfrischung des Insertionsareals und auf möglichst physiologische Spannungsverhältnisse der Nähte zu achten.

Rampenläsionen

Die Indikation zur meniskosynovialen Reparation ist nicht vollständig geklärt. Wichtige operative Schritte sind die genaue Visualisierung der Läsion – wenn nötig über ein posteromediales Portal – und die Anfrischung der Verletzung. Meniskokapsuläre Verletzungen des IMHH werden über das posteromediale Arbeitsportal mittels eines gebogenen kanülierten Instrumentes adressiert. Des Weiteren können je nach Ausmaß der Verletzung „All-inside“- und „Outside-in“-Nähte notwendig sein. Erste klinische Ergebnisse bei Kontrollarthroskopien nach meniskosynovialem Repair zeigten eine Heilungsrate von bis zu 82 %.

Nachbehandlung: Meniskusnaht

Wird ein Meniskus genäht, verlängert sich im Vergleich zur Meniskusteilresektion die Nachbehandlungszeit. Ein genähter Meniskus benötigt mindestens 6–8 Wochen Zeit zum Heilen und auch nach dieser Zeit ist der Heilungsprozess noch nicht gänzlich abgeschlossen. Dementsprechend ist nach Meniskusnaht eine Teilentlastung an Gehstöcken von etwa 3–6 Wochen notwendig. Danach darf das Kniegelenk für weitere 3 Wochen nur axial belastet werden. Die Heilungsphase sollte durch Physiotherapie begleitet werden, um einem stärkeren Muskelabbau vorzubeugen. Kniegelenkbelastende Sportarten, insbesondere Kontaktsport und Sport mit „Stop-and-go-Bewegungen“, dürfen frühestens nach 3–6 Monaten post-op wieder aufgenommen werden. Für eine restitutio ad integrum sollte die im Verhältnis zur Meniskusteilresektion verlängerte Heilungsphase jedoch gerade bei jüngeren Patienten in Kauf genommen werden.

Kombinierte Teilmeniskektomie und Meniskusnaht

Bei Horizontalrissen bis in die Meniskusbasis ist ggf. eine Teilmeniskektomie in Kombination mit Meniskusnaht indiziert. Dies gilt insbesondere bei Außenmeniskusläsionen, da das Arthroserisiko nach lateraler Meniskektomie höher ist als nach medialer Meniskektomie. Zudem haben Außenmeniskusläsionen im Vergleich zu Innenmeniskusverletzungen ein höheres Heilungspotenzial. Die Indikation zur Meniskusnaht nach Teilmeniskektomie des Außenmeniskus sollte deshalb großzügiger gestellt werden. Dies gilt umso mehr für jüngere Patienten.

Meniskustransplantation

Meniskustransplantationen, d. h. der Ersatz eines gänzlich zerrissenen Meniskus durch einen Spendermeniskus, meist ein Leichentransplantat, werden in Deutschland im Gegensatz zu den USA nur selten durchgeführt. Der Hauptgrund hierfür ist das deutsche bzw. europäische Transplantationsgesetz, das vergleichsweise restriktiv ist. Einschränkend sind zudem mögliche Unverträglichkeitsreaktionen bei nicht autologen Transplantationen sowie der finanziell und technisch sehr hohe Aufwand.

Einsatz von Meniskusersatzgewebe (Menaflex, CMI)

Das Menaflex™-Kollagen-Meniskus-Implantat (früher CMI) ist ein Produkt, das entwickelt wurde, um nach Entfernung großer Teile eines Meniskus (subtotale Meniskektomie) die Neubildung von meniskusähnlichem Ersatzgewebe zu ermöglichen.

Das Implantat besteht aus einem resorbierbaren Kollagengerüst. Es hat etwa die gleiche Form wie ein Meniskus und wird anstelle des entfernten Meniskusgewebes an die kapsel- nahe im Gelenk verbliebene Meniskusbasis arthroskopisch angenäht. Ziel ist, dass innerhalb von einigen Monaten von der Basis her Bindegewebe in das Collagengerüst einwächst. Das Implantat fungiert bei diesem Prozess quasi als formgebende Führungsschiene.

Wunsch ist, dass sich ein belastbarer Meniskusersatz ausbildet, dessen Form und Funktion weitgehend der ursprünglichen Situation entsprechen. Es wird sich erst in Zukunft abschließend beurteilen lassen, ob es sinnvoll ist, dieses technisch und finanziell aufwendige Verfahren routinemäßig durchzuführen. Weder gesetzliche noch private Krankenkassen übernehmen bisher die Kosten von ca. 2.000 Euro für das Collagen-Meniskus-Implantat.

Die post-operative Behandlung ist durch die notwendige Entlastung von etwa 12 Wochen recht langwierig.

Neues und Bemerkenswertes

WORLD SURGERY TOUR – Live-Operation von Dr. Jan Vonhoegen

Im Rahmen der World Surgery Tour hat unser Kollege Dr. Jan Vonhoegen seine Kreuzband-erhaltende Ligabrace-Operationstechnik beim großen Finale dieser Fortbildungsreihe live voroperiert.

Die World Surgery Tour ist eine weltweite online Fortbildungsserie, bei der international renommierte Experten aus verschiedenen Bereichen der Orthopädie ihre Expertise und neue Erkenntnisse einem internationalen Fachpublikum vorstellen.

Die Live-Operation wurde in über 20 Länder übertragen und erreichte rund 50.000 interessierte Zuschauer.